Удаление нечистот

Удаление нечистот

Удаление сточных вод.

1. Характер сточных вод. Сточные воды, которые приходится удалять из городов, селений и отдельных усадеб и, разделяются на следующие виды:

1) Жидкие нечистоты, образующиеся от извержений людей. В среднем на человека в день, без различия пола и возраста, считают 90 грамм плотных и 1 200 г (около 3 фунтов) жидких извержений. Плотные извержения содержат 75% воды и 1—2% азота. Моча содержит примерно 96: воды и от 1,3 до 2,6% азота. При ватерклозетной системе удаления человеческих извержений из жилых помещений нечистоты разбавляются водой в количестве 1—2 ведер на человека в сутки и более, в зависимости от системы устройства.

2) Кухонные и хозяйственные воды, представляющие из себя жидкие помои, раковинные, ванные, банные и прачечные грязные воды. Кухонные помои содержат остатки растительных и животных пищевых веществ, примеси жира, мыла, песка и пр. Из бань и прачечных сточные воды, кроме грязи и эпидермы, содержат большое количество мыла.

3) Сточные воды фабрик, заводов и других промышленных заведений. Характер этих вод зависит от рода производства — в одних случаях эти воды содержат большое количество органических загрязнений (сточные воды сахарных, пивоваренных, кожевенных и других заводов), в других — минеральных загрязнений (сточные воды фабрик, приготовляющих краски, химические вещества и пр.).

4) Атмосферные воды, получаемые от дождевых и снеговых вод, двигающихся по поверхности земли; эти воды содержат в себе частицы животных экскрементов, разные дворовые и уличные отбросы, землю, песок и пр. К этой же категории могут быть отнесены дренажные воды, представляющие из себя высокостоящие подпочвенные воды, удаляемые из жилищ, усадеб или целых поселков.»)

По химическому составу городские сточные воды представляют из себя опасные в санитарном отношении жидкие отбросы, содержащие в себе способные к гниению органические вещества и главным образом органический азот, а также большое количество микроорганизмов, среди которых находятся болезнетворные (патогенные) бактерии.

Загрязнения сточных вод находятся частью во взвешенном состоянии, частью — в растворе. Из 50 анализов образцов сточных вод, взятых из 16 английских городов, в 1 литре сточной воды содержалось взвешенных веществ; неорганических — 241,8 миллиграмм и органических — 205,1 мг, а растворимых — 722 мг. Берлинские городские сточные воды содержат в 1 литре: взвешенных веществ — неорганических 209,5 мг и 326,5 мг — органических; растворимых веществ — 850 мг, из которых 86,7 мг азота. Сточные воды г. Москвы, приходящие к полям орошения, содержат в 1 литре; взвешенных веществ до 600 мг, из которых около 400 мг органических соединений; растворимых веществ до 1 г, половина которых приходится на органические соединения. Степень загрязнения сточкой воды определяется, прежде всего, по внешним физическим признакам (мутность, цветность, присутствие запаха и пр.), затем с помощью химического и бактериологического анализа и, наконец, в последнее время еще с помощью биологического анализа. Способы производства химического и бактериологического анализов описаны в соответствующих руководствах.

«) Различный домовый сор, зола, остатки пиши, бумаги, тряпки и прочие твердая грязные вещества, черепки, битое стекло, жестяные коробки и пр. рассматриваются в санитарной технике отдельно, в отделе твердых отбросов.

(Г. В. Хлопин, «Химические методы исследования питьевых и сточных вод», 1913; Фарнштейнер, Бутенберг и Корн, «Руководство к химическому анализу сточных вод». Перевод д-ра Рашковича; А. Лидов, «Химический анализ воды»).

Биологический анализ — дело новое, заслуживающее краткого упоминания о его сущности; он состоят в подробном изучении организмов как растительного, так и животного царства, населяющих данный водоем или проток, воду которого мы анализируем; при этом изучаются как микроорганизмы, так и более высокоорганизованные растительные и животные организмы (водные растения, черви, коловратки, водные клещи, ракообразные, насекомые и их личинки и т. д.). Смотря по степени загрязнения воды, изменяется и характер населяющих ее растительных и животных форм; одни формы могут переносить сильное загрязнение, другие — среднее, третьи — слабое, и, наконец, четвертые могут жить лишь в совершенно чистой воде. Биологический анализ стремится установить показательные организмы, указывающие на ту или другую степень загрязнения сточной воды. Сравнивая биологический анализ с химическим, можно установить некоторый параллелизм. Наиболее выносливыми и стойкими организмами, присутствие которых служит несомненным указанием на крайнюю степень загрязнения воды суть: Plolytoma uvella Ehrb., Araphileptus claparedei St., Geda Glaus Lachm и организмы, названные Я. Никитинским № 2 и № 3 («Отчет Комиссии по производству опытов биологической очистки сточных вод на полях орошения г. Москвы». Статья Я. Никитского о библиогических исследованиях). Микроорганизмы, способные жить и развиваться в воде, загрязненной органическими веществами, называются сапробными; микроорганизмы, которые не выносят даже слабой степени загрязнения и могут развиваться лишь в совершенно чистой воде, относятся к группе катаробных. Чем больше в сточной воде сапробных микроорганизмов, тем больше вероятия, что в ней могут быть и патогенные бактерии. Степень загрязнения сточной воды характеризуется также количеством растворенного в ней кислорода. Чем грязнее вода, тем меньше в ней кислорода. Этим обстоятельством объясняется отсутствие рыб в очень загрязненных водоемах и протоках.

2. Первоначальные способы удаления и обезвреживания сточных вод. При удалении сточных вод из малых помещений необходимо иметь ввиду 2 главных условия: 1) возможно быстрое передвижение нечистот из жилья и 2) возможно скорое обезвреживание их. Таким требованиям удовлетворяет общесплавная канализация, которая в настоящее время представляет из себя систему подземных труб и каналов, несущих жидкие нечистоты из мест их образования за город, а там с помощью соответствующих санитарно-технических устройств сточные воды очищаются и обезвреживаются. Но городскую канализацию можно устраивать лишь в том случае, если жители потребляют достаточное количество чистой воды, не менее 5 ведер на человека в сутки. Пока же нет канализации, сточные воды собирают в особых подземных резервуарах — выгребных ямах, из которых нечистоты периодически вывозятся на т. н. места свалок. Идеально поставленная вывозная система требует совершенно непроницаемых выгребов, своевременной и рациональной очистки их, а также правильного распределения жидких нечистот на полях, с последующей запашкой залитых нечистотами участков. Простейший выгреб представляет из себя деревянный срубовой колодец, опущенный в землю на глубину 4—5 аршин и сверху засыпанный землей. Размер выгреба рассчитывается по числу обитателей и количеству потребляемой ими воды. Так как сточные воды из такого выгреба попадают в почву, то при такой системе ассенизации происходит загрязнение почвы и подпочвенных вод, а также окружающего воздуха. Непроницаемые выгреба выделываются из кирпича на нормандском цементе или же из бетона. Собранные в выгребной яме нечистоты отвозятся за город на свалки, где они загнивают и заражают окрестности зловонием. Санитарный врач Белоусов улучшил вывозную систему тем, что предложил вывозить жидкие нечистоты не на свалки, а на культивируемые участки земли, где сточные воды распределяются тонким слоем по поверхности земли и через некоторое время запахиваются. На удобренной таким образом земле выращиваются огородные и полевые растения, а нечистоты распределяются по другим участкам земли. Система доктора Белоусова несколько улучшила вывозную систему, но все же она не решила вопроса о рациональном удалении и обезвреживании сточных вод. Радикальным способом решения этого вопроса, казалось бы, представляется сжигание нечистот, но технически этот метод редко находит себе применение, так как прежде, чем сжечь жидкие нечистоты, из них приходится выпаривать 95—98% воды, эта операция крайне дорога и непроизводительна. Сжигание более пригодно для уничтожения твердых отбросов, содержащих большое количество горючих веществ. Для удаления же и обезвреживания сточных вод наиболее подходящим и наиболее рациональным является канализирование сточных вод за пределы города и обезвреживание их там с помощью соответствующих санитарно-технических устройств, о которых речь будет впереди.

3. Канализация. Для удаления сточных вод к месту их обезвреживания устраивается система подземных каналов, по которым жидкие нечистоты движутся самотеком. Иногда сточные воды приходится перекачивать по чугунным или железным трубам с низких участков на высшие с помощью мощных механических насосов. Иногда излишек сточных вод приходится спускать из каналов по особым отводам в реку. По пути канализационной сети расставляются смотровые колодцы. Совокупность всех этих сооружений называется канализацией.

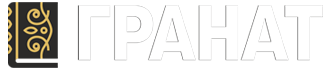

Рис. 1.

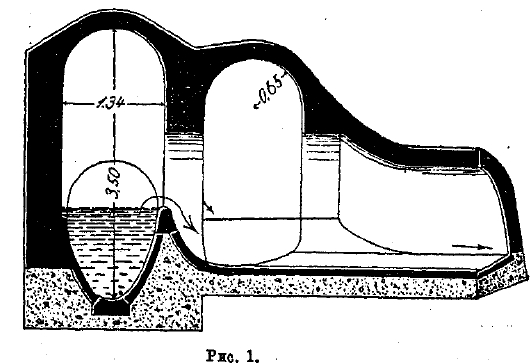

Система труб и каналов, отводящая все вышеуказанные виды сточных вод (клозетные, хозяйственные, банные, фабричные и атмосферные), называется общесплавной канализацией. Эта система распространена в городах Англии в Германии. У нас в России она имеется в Варшаве. Канализация, собирающая и удаляющая клозетные, хозяйственные и фабрично-заводские сточные воды (все, кроме атмосферных), называется раздельной. При этой системе дождевые воды текут по уличным лоткам или спускаются с помощью особых водостоков в естественные протоки и водоемы. Такая система канализации устроена в Москве, где все клозетные, хозяйственные, банные и фабрично-заводские сточные воды выводятся канализацией за город и обезвреживаются на полях орошения. Дождевые же воды частью текут по уличным лоткам, частью же с помощью различных труб и каналов спускаются без всякой очистки в реки Москву, Яузу и их притоки. Существует еще неполная сплавная канализация, при которой отводятся по трубам и каналам все сточные воды, кроме клозетных и писсуарных. Для последних в этом случае устраиваются выгреба, и применяется вывозная система. Общесплавная канализация стоит очень дорого, поэтому большинство городов прибегает к раздельной системе; однако общесплавная система, если при ней применяется и обезвреживание сточных вод, является наилучшей в санитарном отношении, так как при ней все жидкие нечистоты, не исключая и поверхностных вод, немедленно удаляются и обезвреживаются. При этой системе каналы приходится делить значительно больших размеров, чем то требуется для хозяйственных и фабрично-заводских сточных вод. Причина этого заключается в ливнях, которые бывают только несколько раз в год, но поднимают обычный расход воды в 200—300 раз. Чтобы не получить каналов чрезмерного сечения, устраиваются особые ливнеспуски (рис. 1), которые отводят излишек воды при больших ливнях в реку, так что до главных сборных каналов (коллекторов) доходят не все ливневые воды. Естественно, что ливнеспуски, несмотря на огромное разжижение хозяйственных и фабричных сточных вод, несут в реку частицы человеческих извержений, грязные бумажки, пробки и пр. Дождевые воды, текущие по лоткам мостовой попадают в приемные колодцы (рис. 2), в которых осаждается грязь, а дождевая вода идет далее в канализационную сеть.

Рис. 2.

Канализация, какой бы системы она ни была, зависит от водоснабжения. Нельзя устраивать канализации там, где нет достаточного количества воды для сплава нечистот. У нас в России при проектировании городской канализации принимают расход воды на одного жителя не менее 8 ведер. Домовая и дворовая канализация при отсутствии городской канализации и при вывозной системе устраивается и при меньшем расходе воды на одного обитателя (казармы, тюрьмы и пр.).

В России канализация имеется лишь в 18 городах, в большинстве которых выполнены лишь первые очереди канализации, обслуживающие центральные часта города. Причина этого печального явления заключается в недостатке воды в городах. Из 1 063 русских городов водопроводы имеются лишь в 219, причем только 12 из них дают от 5 до 12 ведер воды на жителя, остальные города дают от ½ ведра до 3 ведер на жителя в сутки. При таких условиях водоснабжения устройство канализации невозможно.

При составлении проекта канализации подсчитывается расход воды отдельных кварталов города, принимая во внимание густоту населения, существование фабрик и заводов, дающих то или иное количество сточных вод, и другие местные условия. Далее составляется рельефный план города (с нанесением горизонталей), дабы можно было нанести целесообразно канализационную сеть, направляя сточную жидкость от места ее образования к сборным коллекторам по линиям наименьшего сопротивления. Канализационная сеть начинается дворовой канализацией отдельных владений, где для отвода сточных вод прокладываются гончарные глазурованные трубы диаметром 4—6 дюймов. Трубы эти укладываются в нашем климате (средняя Россия) на глубину не менее 3 арш. (ниже промерзания грунта); трубам дается уклон по направлению течения жидкости: для труб диаметром 4 дюйма уклон должен быть не менее 0,02, для труб диаметром 5 дюймов — 0,015 и для труб диаметром 6 дюймов — не менее 0,008. Надо стараться располагать каналы в трубы по направлению естественных скатов в только в исключительных случаях прибегать к обратным уклонам (против естественного ската).

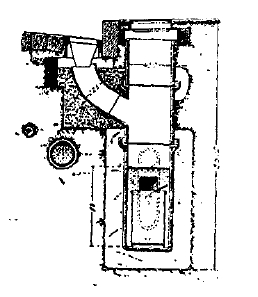

Рис. 3.

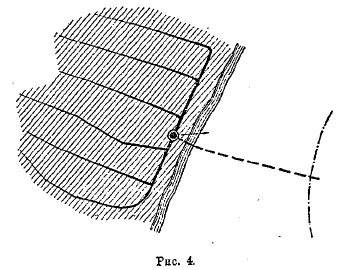

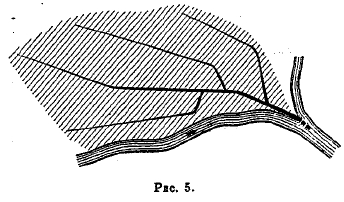

Рис. 4.

Рис. 5.

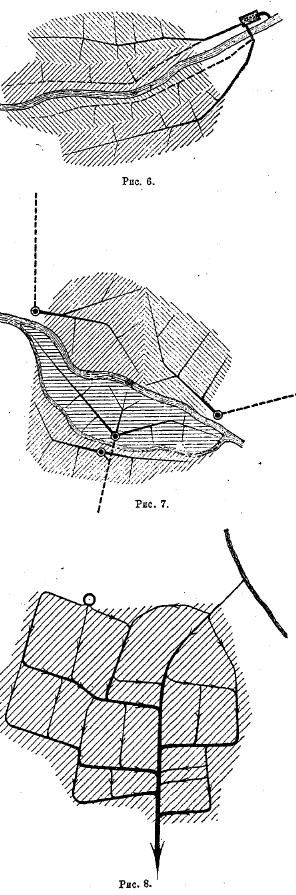

Рис. 6-8.

Существует несколько систем расположения городских канализационных труб. Самая старая система — перпендикулярная (рис. 3), при которой сточные воды из домов по уличным коллекторам направляются без всякой очистки прямо в реку, перпендикулярно ее течению, Так строились более старые канализации. Естественно, что все нечистоты, выносимые каналами в реку, частью осаждались тут же на дно реки и своим гниением заражали воду и воздух. Известно, что более полвека назад вода реки Темзы была настолько загрязнена, что ею можно было писать, как чернилами; зловоние, распространявшееся от реки, было настолько сильно, что однажды парламент должен был прекратить заседание. То же произошло с рекой Изар в Мюнхене, Сеной — в Париже и пр. Чтобы не загрязнять реки в пределах города, стали вдоль берегов реки прокладывать коллекторы и в них собирать нечистоты из уличных канализационных труб. При этой системе сточные воды спускались в реку уже за пределами города. Так построены более новые канализации Лондона, Цюриха, Парижа и др. Это будет пересеченная система (рис. 4). В Висбадене канализационные трубы идут веерообразно и сходятся за городом в общий коллектор — веерная система (рис. 5). При расположении города на террасах приходится спускать сточные воды независимыми коллекторами, расположенными на разных высотах — поясная система (рис. 6). Так устроена канализация Франкфурта на Майне, Тифлиса и отчасти Киева. Берлин канализован по радиальной системе (рис. 7), при которой город разделен на несколько радиальных участков (секторов), каждый из которых канализирован самостоятельно, и главный коллектор выводит жидкие нечистоты за город, не соединяясь с коллекторами других участков. Для удобства промывки сети и для избегания в канализации тупых концов, все коллекторы и отдельные трубы, идущие по улицам и переулкам, соединяются между собой в одну общую связную систему, как видно на рис. 8. Канализационные трубы и сборные коллекторы проводятся по улицам, где они прокладываются иногда по бокам близ дождевых лотков, а иногда посредине проезда, в зависимости от ширины улицы, от расположения водопроводных труб и прочих условий.

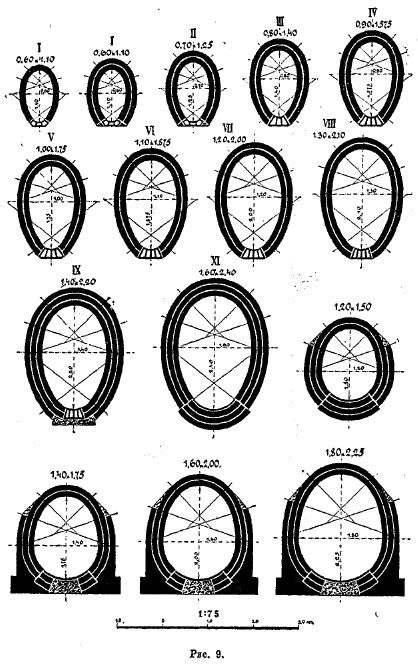

Рис. 9.

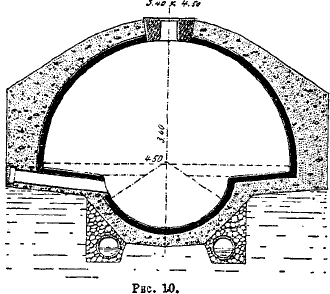

Сечение больших каналов бывает очень разнообразно, но чаще встречается яйцевидное (рис. 9); оно представляет преимущества, особенно при общесплавной системе, когда в сухое время года по каналу течет небольшое количество жидкости; в этом случае жидкость течет более сжатой струей и не загрязняет стенок канала. Здесь уместно отметить, что как трубам, так и каналам дают такой уклон, чтобы жидкость, двигающаяся по ним, обладала достаточной скоростью и могла увлекать с собой все взвешенные вещества, которые иначе могла бы оседать на стенках и дне канала и тем загрязнять их. В больших каналах скорость дается от 2 до 3,5 футов в секунду. В трубах небольших диаметров (5—10 дюймов) — 4 фута в секунду. Кроне круглой и яйцеобразной формы, каналы выделываются эллиптические и комбинированной формы (рис. 10). Трубы малых размеров (4—18 дюймов в диаметре) всегда выделываются круглые, из гончарной глины (штейнгутовые), хорошо обожженные и глазурованные соляной глазурью; в последнее время часто стали употреблять и бетонные, и железобетонные трубы, хотя известно, что бетон немного разъедается сточными водами. Каналы больших поперечных сечений делаются на месте прокладки из кирпича на портландском цементе по точно выделанным лекалам. На рис. изображены различные типы каналов варшавской канализации.

Рис. 10

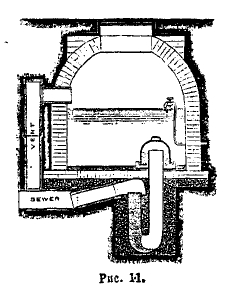

В верхних концах сети, где расход воды весьма незначителен, ставят особые промывные колодцы, которые иногда устраиваются с автоматическим действием. В этом случае в трубу периодически пускается сразу большое количество воды (100 и больше ведер), которое промывает стенки и дно труб от загрязнений. На рис. 11 изображен один тип таких промывных колодцев.

Рис. 11.

Расчет канализационной сети производится сообразно с наибольшим расходом сточной жидкости в канализуемом районе — Q и уклонов каналов j. Наибольший расход сточных вод Q, слагается при общесплавной канализации из расхода клозетных и хозяйственных вод — Q1, фабрично-заводсуих — Q2 и атмосферных — Q3, Q = Q1 + Q2 + Q3, этот расход относится к 1 секунде. При раздельной канализации Q = Q1 — Q2.

Расход клозетных и хозяйственных вод происходит в течение суток неравномерно, как неравномерна и трата чистой воды в хозяйстве. Наибольший часовой расход воды на 1 человека за день составляет от 1,2 до 1,6 среднего часового расхода, наименьший часовой расход бывает ночью и равен 1/80 – 1/60 среднего суточного расхода; точно так же наибольший суточный расход в июле в августе в 3,2—1,6 больше среднего суточного расхода за год. В среднем, половина всего суточного расхода производится в течение 7—9 часов наибольшего разбора чистой воды. По наибольшему суточному расходу канализационных вод подсчитывается секундный расход на человека. Канализационная сеть рассчитывается не на современную потребность, а на будущее время — лет на 25—30 вперед.

Зная секундный наибольший расход сточных вод на одного жителя, подсчитывают население отдельных кварталов и увеличивают его соответственно проценту прироста ко времени расчетного момента, т. е. через 25—30 лет вперед. Будущую густоту населения исчисляют, принимая во внимание статистику роста населения и другие местные условия. Когда установлена расчетная густота населения, определяют расход с известной площади города. Густота населения различна не только для различных городов, но и для различных местностей одного в того же города. На 1 человека считают от 3 до 12 квадратных саженей квартала. В центральных густонаселенных кварталах города густота принимается одна, на окраинах — другая. Цюрих при переустройстве канализации был разбит по густоте населения на 3 части; в центральной части было принято на гектар — 400 человек (на 1 жителя — 6 кв. саженей); в следующей группе кварталов — 250—300 чел. на 1 га (8,8—7 кв. саженей на 1 жителя); в 3-й группе — 100—120 чел. на 1 га (22—20 кв. саженей на 1 жителя).

В Москве при проектировании первой очереди канализации расчетная плотность населения была принята в 5 кв. саженей на 1 человека; при наличности населения района первой очереди в 1890 г. в 400 000 человек считали, что через 50 лет в этом районе (в кольце Садовой улицы) число жителей дойдет до 730000 человек; сточных вод было назначено по 7 ведер на 1 жителя; от фабрик назначено получить 400 000 ведер в сутки. При составлении проекта канализации 2-й очереди в 1903 г. плотность населения района 2-й очереди принята также 5 кв. саженей на 1 жителя (вместо 10 кв. саженей, считавшихся для 2-ой очереди по проекту 1890 г). Количество фабрично-заводских сточных вод подсчитывается по наличному учету сточных вод существующих фабрик и заводов, а также принимая во внимание условия роста промышленности. Фабричные сточные воды Мюльгаузена составляют 80% всех городских канализационных вод; Бертон на Тренте (Великобритания) имеет 75% фабричных сточных вод и почти все эти воды с пивоваренных заводов.

Наибольший расход атмосферных вод, подлежащих отводу, — Q3 — определяется по подробным данным метеорологических станций за много лет. Количество этих вод учитывается по площади водосбора, с которой к канализационной трубе подходят поверхностные (дождевые и снеговые) воды, по уклону местности, по которой бегут поверхностные воды, и по площади застройки и замощения города, так как эта площадь не в состоянии впитывать воду. Наибольшее количество атмосферных вод выпадает и подходит к канализационным трубам в ливни. У нас принимают, что в ливень упадет в течение часа слой воды высотой 25 мм (1 дюйм); это составляет примерно 9 ведер на 1 кв. сажень, или 22 600 ведер на десятину. Существует такой эмпирический прием при подсчете подхода ливневых вод: считают, что из общего количества выпавшей в ливень воды одна треть впитается почвой, одна треть испарится и только одна треть дойдет до каналов. Кварталы, более застроенные и с большим склоном местности, дадут в канализацию больше воды, мало застроенные ровные местности дадут меньше воды.

Рис. 12.

Ко времени составления проекта канализации города необходимо собрать предварительно большой статистический и технический материал. Кроме того, что уже было сказано, необходимо составить подробный план города с нанесением всех владении. Необходимо произвести точную нивелировку города по улицам, площадям и дворам отдельных владений, дабы выбрать наиболее рациональное распределение сети, избегая, по возможности, обратных уклонов труб и очень глубокого их вложения в землю. Необходимо произвести зондировочное бурение в различных частях города, дабы иметь понятие о характере грунта и глубине залегания грунтовых вод, так как стоимость работ в сильной степени зависит от этих условий; кроме того, от высоты расположения грунтовых вод зависит и форма сечения проектируемых коллекторов. Необходимо далее иметь отметки наивысшего подъема вешних вод в протекающей по городу реке, чтобы соответствующим образом проектировать проходящие вдоль берегов сборные коллекторы. Необходимо также знать глубину промерзания почвы, дабы установить минимальную глубину заложения канализационных труб. Когда имеются все эти материалы, приступают к нанесению уличной канализационной сети, разбивают город на части, сообразно с принятой густотой населения, определяют площади стоков, направляют стоки, сообразуясь с условиями местности и применяя одну из вышеуказанных систем расположения каналов (пересеченная, радиальная или другая система), нередко сочетая 2 или 3 системы для одного города.

Для расчета поперечного сечения канала существует очень иного эмпирических формул. В практике применяются следующие формулы: Шези, Вейсбаха, Балдвина, Латама, Эйтельвейпа, Дарси, Гангилье-Куттера и др. Но общее для всех этих формул есть уравнение движения воды в открытых каналах F у j = Рр, где F площадь в поперечном сечении канала, занятая водой (живое сечение); у — вес одной кубической единицы воды, j — уклон поверхности воды в каналах (гидравлический уклон), Р — сопротивление движению жидкости вследствие трения и р — подводный, иди смачиваемый периметр сечения канала. Не останавливаясь на технических приемах расчета сети, необходимо отметить, что при разработке проекта канализации составляются таблицы, в которые вносятся диаметры канализационных труб, уклоны, скорость течения сточной жидкости и количество ее, протекающее по трубе или каналу в 1 час или в сутки.

Рис. 13.

Каналы, несущие городские сточные воды, выводят все жидкие нечистоты или прямо в реку, озеро, море и т. п., или передают их на санитарно-технические сооружения для очистки и обезвреживания. В первом случае грязные сточные воды разбавляются свежими водами естественного водоема или протока и подвергаются естественному самоочищению, во втором — сточные воды спускаются в естественный водоем иля проток только после искусственного очищения.

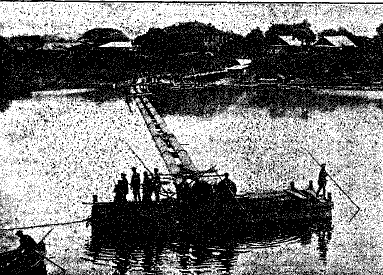

При переходе каналом реки устраивается по дну реки перевод из железных клепаных труб или подвешивается труба к мосту и утепляется с помощью войлоков, деревянной обшивки, в которую засыпаются опилки. При устройстве московской канализации под Москвой проложены 2 трубы. На рис. 12 изображены эти трубы, еще не опущенные в воду.

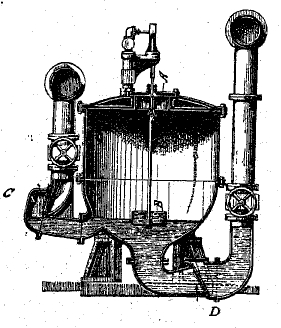

В тех случаях, когда сточная жидкость не может быть спущена в реку или на очистную станцию самотеком, приходится устраивать насосные станции и перекачивать сточную жидкость из канализации к месту ее удаления и обезвреживания. В Москве такая большая насосная станция устроена у Новоспасского моста, перекачивающая ежедневно миллионы ведер сточной жидкости частью на Люблинские, частью на Люберецкие поля орошения. В Киеве вместо насоса применяется сгущенный воздух. На рис. 13 изображен аппарат системы Шона, который наполняется сточной жидкостью из канализации и затем от времени до времени с помощью сгущенного воздуха опоражнивается, причем сточная жидкость поднимается кверху и поступает на поля орошения.

4. Самоочищение рек. Чистая вода, протекающая в реке до впуска в нее жидких нечистот, обладает способностью очищать сточные воды, если последние изливаются в нее в относительно небольшом количестве по сравнению с дебетом реки и при ряде других условий.

Первые работы, выяснившие явление обезвреживания сточных вод в реках естественным путем, принадлежат английской Королевской речной комиссии. Выясняя причины и степень загрязнения рек городскими сточными водами, английская речная комиссия, между прочим, пришла к выводу, что сточные воды, попадая в реку, сначала страшно загрязняют ее. Но, пройдя некоторый путь от города, вода в реке постепенно делается чище. Это явление стали называть естественным самоочищением рек. В деле естественного самоочищения рек участвуют несколько факторов.

Прежде всего, сточные воды, попадая в реку, при движении воды постепенно теряют взвешенные вещества, которые осаждаются на дно. Органические вещества, собираясь на дне, подвергаются гнилостному разложению с выделением сероводорода, метана и пр.; этот осадок постепенно превращается в землистый ил — гумус.

Органические вещества, находящиеся в сточной воде, попадая в реку, отнимают от речной воды кислород, растворенный в ней, и с помощью микроорганизмов употребляют его на окисление своих составных веществ: углерода, водорода, азота, серы, фосфора и пр. В среднем, содержание кислорода в 1 литре речной воды равно 10 куб. см, азота 21 ½ куб. см, а углекислоты около 23 куб. см; в 1 литре москворецкой воды растворено 5 куб. см кислорода.

Процесс самоочищения рек в значительной степени зависит от биологических процессов, происходящих в реке. В этой работе участвуют, кроме микроорганизмов, также различного вида черви и речная растительность. Следовательно, сточные воды, попадая в реку, осаждают в ней свои взвешенные вещества, разжижаются большим или меньшим количеством чистой речной воды и подвергаются биологическому процессу.

Как только сточные воды, спущенные в реку, отнимут от речной воды весь кислород, так разложение в реке будет происходить с помощью гнилостного процесса с выделением вонючих газов. Наблюдение показывает, что на дне загрязненной реки происходят гнилостные (анаэробные) процессы, а в более верхних слоях — окислительные (аэробные).

Загрязнение реки и степень ее естественного самоочищения зависят от отношения количества сточной воды, спускаемой в реку, к количеству воды, протекающей в реке, иначе говоря, — к мощности естественного протока, от скорости движения воды в реке и поперечного профиля реки. При поворотах реки ближе к внутренней кривой сточные воды обычно оставляют часть своих взвешенных веществ.

Температура сточной воды также влияет на степень смешивания ее с водами реки. Так, нам пришлось видеть 25 марта 1910 г. как воды фабрики Т-ва Тверской мануфактуры в количестве более 1 миллиона ведер в сутки, будучи спущены в р. Тьмаку (приток Волги), двигались спустя версты 2 по широкой Волге узкой полосой среди льда ближе к правому берегу еще версты 3 за г. Тверь, далее же опять был сплошной дед. Очевидно, в этом случае о полном смешивании сточных вод с водой реки Волги не могло быть и речи, а потому и отношение количества сточных вод к количеству воды, протекающей в Волге, хотя оно и очень велико, не будет иметь должного влияния на очистку сточных вод.

Во второй половине XIX в. гигиенисты дали норму этого отношения в виде 1 к 20, т. е. по этой норме количество воды протекающей в единицу времени в реке, должно быть в 20 раз больше, нежели количество сточной воды, притекающей в реку в тот же промежуток времени. Этот вывод был основан на некоторых наблюдениях и недостаточном количестве опытов. В настоящее время считают, что такой нормы без знания характера реки и состава сточной воды установить нельзя. Более того, и врачи-гигиенисты и санитарные техники пришли к определенному выводу, что без предварительной обработки городские сточные воды не могут спускаться даже в мощные речные русла.

Если придерживаться нормы разжижения в пропорции 1 часть сточных вод на 20 частей речной воды, то все большие европейские реки удовлетворили бы этому требованию. Однако и большие реки загрязняются от спуска в них сточных вод. Это явление зависит от многих причин: скорости движения воды в реке, профиля речного русла, числа излучин в реке, характера сточной жидкости, состояния атмосферы, времени года и проч.

Кроме органических загрязнений, сточные воды несут в реки огромное количество микроорганизмов. Количество бактерий в реках выше города и ниже его очень различно. Пробы воды в реке Роне выше Лиона дали 75 бактерий в 1 куб. см, ниже Лиона уже – 800 штук. В реке Шпрее выше Берлина – 2000 до 20000 бактерий, ниже Берлина – от 50 000 до 100 000 штук в 1 куб. см. Изарь выше Мюнхена – 530 бактерий, ниже Мюнхена на 13 км – 9111; на 22 км ниже – 4796 бактерий, на 35 км ниже – 2378 штук. От Мюнхена до Фрейзинга (33 км) вода протекает около 8 часов.

Мы уже знаем, что органические соединения сточных вод, протекая в реке, минерализуются при участии микроорганизмов. Куда же деваются миллиарды этих микроорганизмов? Когда питательного материала становится мало, между различными видами микроорганизмов возбуждается отчаянная борьба за существование: одни виды бактерий пожирают другие; черви, пиявки, коловратки и пр. пожирают бактерии; выживают те, которые соответствуют более чистой воде. В этом и заключается обезвреживание воды. Массы органических веществ, загрязняющих воду, минерализуются и делаются безвредными.

В последние годы процессами самоочищения воспользовались для очистки сточных вод в специальных резервуарах, в которых сточная жидкость разбавлялась чистой водой. Профессор Хофер очень удачно пользовался для этого рыбными прудами, которые служат с одной стороны для обезвреживания сточной воды, с другой — для откорма рыбы и уток. Пруды искусственно заселялись водяной флорой и фауной, жизнь которых и превращала органические загрязнения в безвредные минеральные соединения. Рыбы питаются рачками, водными осликами (Agllust, мотылями к различными червями, живущими в этих прудах. Сами органические загрязнения служат пищей для микроорганизмов и водных растений. Микроорганизмы поглощаются различными инфузориями, коловратками и другими высшими организмами. Утки питаются водяными растениями, образующимися на поверхности прудов. Работа подобных прудов близ Страсбурга и Мюнхена в 1912 г. дала очень благоприятные результаты. Карпы, лини, щука и окуни очень хорошо вырастали в прудах, давая значительную прибыль и в то же время служа санитарным целям.

Опыты с очистными прудами на полях орошения московской канализации дали также благоприятные результаты.

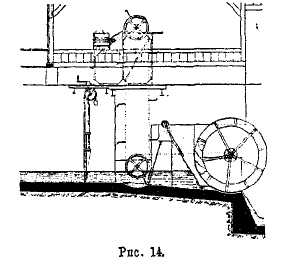

Рис. 14.

5. Предварительная очистка сточной жидкости, много десятков лет огромные количества сточных вод в больших городах изливались без всякой очистки в реки, озера дли моря, на берегах которых расположены города. Благодаря этому спуску реки загрязнялись и сделались опасными для здоровья жителей, обитающих вблизи спусков. Поэтому стали делать приспособления для улучшения сточных вод; прежде всего перед выпуском сточных вод стали задерживать тяжелые твердые частицы (песок, щебень и пр.) в особых отстойниках-песколовках, а плавающие вещества (сучья деревьев, тряпки и пр.) — решетками, граблями, ситами и пр.

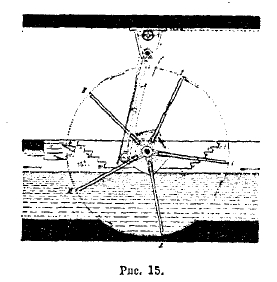

Рис. 15.

Решетки и сита устраиваются как неподвижные, так и с поступательным или вращательным движением. На рис. 14 изображена решетка кельнской очистительной станции. Рис. представляет из себя вращающийся уловитель взвешенных веществ системы Ринша. На рис. 15 изображено подобное же устройство очистительной станции г. Франкфурта на Майне. Конечно, только часть взвешенных и плавающих веществ улавливается механическими приспособлениями. В Лондоне на 900 000 куб. метров (более 72 миллионов ведер) сточных вод в сутки решетки задерживают 14 куб. метров (1 130 ведер) плавающих веществ. В Москве на главной насосной станции на 6 млн. ведер сточной жидкости задерживается около 400 пудов плавающих предметов. В среднем считают, что решетки и сита задерживают 1 пуд взвешенных веществ на 800—1 600 жителей в день. Задержанные на решетках предметы содержат более 50% воды, которую приходится так или иначе удалять. Подсушенный материал или сжигается в мусоросжигательных печах вместе с другим мусором, собираемым с дворов и проездов города, или вывозится на свалки.

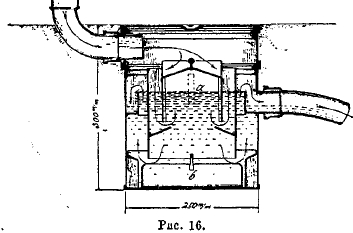

Рис. 16

Песочник. Чтобы задерживать только тяжелые предметы песочник должен быть небольшого размера и только немного уменьшать скорость движения жидкости. В этом случае осаждаться будут вещества, легко удаляемые лопатой. Старинные песочные конструкции представляют простые углубления с квадратным или круглым отверстием. В городах, канализованных по раздельной системе, требования, предъявляемые к песочнику, значительно суживаются, так как сор с улиц не поступает в канализационную сеть, и дожди имеют очень небольшое влияние на характер сточной жидкости. Из попадающих в песочник предметов главную массу представляет песок с обрывками волокон тканей и других органических веществ, приставших к песку. Благодаря содержанию в песке способных к гниению органических веществ, он не может употребляться на строительные надобности. Характер осадка таков, что в нижних слоях он содержат не более 35% воды и легко берется лопатой. Песочники удаляют 8—9% взвешенных веществ. На 100 000 жителей ежедневно накопляется в песочнике 1 куб. метр осадка. Чтобы тяжелые предметы возможно скорее осели в песочнике и для более удобного удаления осадка, подошве песочника придают в новых установках обратный уклон. Скорость течения в песочнике не должна превосходить 5 см в секунду. Ширина песочника обычно 3—5 метров; длина — несколько больше. Для удобства очистки песочника его делают разделенным долевой перегородкой; во время очистки одного отделения сточная жидкость пускается через другое. Песочник имеет большое значение при общесплавной канализации, когда в сеть попадает с улиц песок, сор и всевозможные сметки.

Особенно вредное влияние на очистку сточных вод оказывает жир. Для задержания жиров в большинстве западноевропейских канализированных городов в зданиях ставятся специальные приборы, жироуловители. По правилам московской канализации жироуловители (сальные горшки) ставятся при раковинах в больших кухнях (трактирах, гостиницах, ресторанах, больницах и пр.) и в тех местах, где городская управа признает необходимым. Несмотря на обезжиривание сточных вод западноевропейских городов, Дегенер при исследовании осадков этих вод нашел от 4 до 18% жиров по отношению к осадку, высушенному на воздухе. Эти жирные вещества состояли на 20% из нейтральных жиров, на 50—70% из жирных кислот и из 30% неомыляемых жиров. При обработке сточных вод химическими веществами жиры выпадают вместе с осаждающими веществами. Во Франкфурте на Майне для уловления жиров применяется центробежная сила; с помощью центрофугирования количество воды, содержащейся в осадке, уменьшается на 80%. На берлинских полях орошения в Осдорфе применяются жироуловители системы Кремера. На рис. 16 изображен аппарат Кремера, имеющий целью разделить взвешенные вещества на 2 группы: легкие и жирные частицы выделить на поверхность, а тяжелые — осадить на дно. Прибор Кремера состоит из 4 сосудов, вложенных один в другой таким образом, что между их стенками остается свободное пространство. Наружный сосуд имеет вид воронки. Внутренний, самый верхний, имеет дно, которое служит для распределения воды в аппарате. Вода сначала оставляет в песочнике тяжелые предметы, затем она поступает на крышку, распределяется по аппарату с помощью отверстий и проникает в центральный сосуд. По пути вода встречает направляющую поверхность, которая поворачивает направление движения воды кверху. При этом легкие взвешенные вещества поднимаются под крышку и образуют здесь более или менее толстый слой жира. Тяжелые же частички спускаются ниже. Вода, выделив жир, движется по указаниям стрелок к отверстиям. Поверхность, занимаемая аппаратом Кремера, = 15 квадратным метрам. Его высота — от 1,2 до 2 метр. Производительность — до 1 000 кубических метров сточной жидкости в сутки. Опыты в Осдорфе показали, что вода по выходе из аппарата освобождается от большей части взвешенных жирных частичек, задерживая их от 50 до 85%. Только частички жира, находящиеся в мельчайшем состоянии и в эмульсивном соединении со сточной водой, проходят мимо аппарата. Жирные частички, собирающиеся в верхней части аппарата, состоят из 85% воды, а жира в них только 6%; в сухом состоянии эта пленка содержит до 50% жира, который должен быть утилизирован на приготовление мыла, свечей, а в худшем случае — на выделку брикетов.

Отстойники. Если замедлить скорость течения сточной жидкости, то из нее постепенно будут осаждаться взвешенные вещества в количестве до 75%, а сточная жидкость после отстаивания будет более осветленной. Отстаивание сточной жидкости производится в резервуарах-отстойниках, размеры которых имеют влияние на степень осветления.

Чем больше резервуар, тем дольше жидкость может быть в покое, и тем больше выделится взвешенных веществ. Но если даже сточная вода остается в покое 24 часа или еще более, все же в ней останется 10—20% взвешенных веществ, которые находятся в очень прочной связи с водой. Вместо больших отстойных резервуаров в настоящее время употребляют так называемые осадочные бассейны, размеры которых соответствуют 1/6-1/4 части суточного количества сточных вод. Ганноверские и кельнские опыты показали, что нет необходимости иметь в осадочных бассейнах скорость в 2—3 мм в секунду меньше, как это думали ранее.

По опытам Бока и Шварца, при скорости 4—8 мм в секунду и длине бассейна в 50 метров, удерживалось в 1 час 55,7% нерастворимых веществ. При длине бассейна в 75 метров — 61,5%. При повышении скорости до 19 мм в секунду очистительный эффект падал до 57% при длине бассейна в 75 метров. При 12-часовом стояния жидкости выделялось 88,8% нерастворимых веществ. Штейернагель в 1906 г. получил следующие результаты: осаждение в течение суток, скорость — 4 мм в секунду, уменьшение взвешенных веществ — на 72,31%; когда скорость увеличилась до 20 мм, уменьшение взвешенных веществ падало до 69,08%; когда скорость увеличилась до 40 мм, уменьшение взвешенных веществ падало до 58,9%.

На 1 000 куб. метров канализационной воды в кельнских резервуарах при скорости в 4 мм осаждалось ила 4,04 куб. метров.

При скорости в 20 мм — 2 474 куб. метров,

40 - 1 838 .

Содержание воды в иле во всех этих случаях различно.

При скорости 4 мм: — воды 95,57%; сухого вещества — 4,43%

20 - 92,87%; - 7,13%

40 – 91,34%; - 8,66%

Отсюда видно, что ил, выделившийся из сточной воды при скорости в 40 мм, имеет сухого вещества почти вдвое больше, нежели ил, осажденный при скорости в 4 мм.

Опыты показали, что процесс осаждения предпочтительнее вести непрерывно, а не при периодическом наполнении резервуаров. Осадочный бассейн чистят от ила 1—2 раза в неделю. Эффект удаления взвешенных веществ — 60—75%.

Осаждение с помощью химических реактивов. Для лучшего выпадения взвешенных веществ в 70-х годах XIX в. в Англии стали прибавлять к сточным водам гидрат извести, сернокислый глинозем, железный купорос и другие химические вещества. Прибавка извести сообразуется с концентрацией сточной воды и колеблется от 70 до 572 г на 1 куб. метр, а сернокислого глинозема от 36 до 286 г на 1 куб. метр. В Лондоне более 900 000 куб. метров сточной воды в сутки очищается с помощью химического осаждения: на 1 куб. метр сточной жидкости тратится 60 г извести и 14 г железного купороса. Жидкость непрерывно движется в бассейнах, общий объем которых равен 200 000 куб. метр. Из 1 куб. метра сточной воды удаляется в среднем 4 литра ила. Очистка 1 куб. метра сточной жидкости в среднем стоит около 1 коп., или 32 коп. на жителя в год. При способе химического осаждения сточные воды осветляются лучше, нежели при отстаивании, но растворимые органические вещества остаются почти без изменения. Химическое осаждение применяется главным образом для очистки фабричных сточных вод и для канализационных вод тех городов, в которых много промышленных сточных вод, в особенности же с красильных фабрик.

Гнилостный процесс (септик-танк, колодцы Эмшер и пр.). Наиболее вредными загрязнениями сточных вод в санитарном отношении являются органические вещества (взвешенные и растворимые). Гнилостный процесс заключается в раздроблении и химическом расщеплении органических веществ с помощью анаэробных бактерий, развивающихся в действующих в среде, замкнутой от действия воздуха. Этот процесс сходен с разложением угля в газовых ретортах без доступа воздуха и с образованием торфа на две болота. При этом выделяются водород и газообразные соединения водорода (болотный газ, сероводород и проч.). Анаэробный процесс имеет характер восстановления. А именно: крахмал, сахар и другие углеводы расщепляются до водорода, метала и частью углекислоты; соединения, содержащие серу, — до сероводорода; белковые вещества расщепляются до аммиака и даже до свободного азота. Это восстановление может произойти и с минеральными соединениями. Так, при гнилостном процессе соединения азотной кислоты могут восстановиться до соединений азотистой кислоты. А соединения азотистой кислоты могут восстановиться до аммиака и даже свободного азота. Гнилостные процессы в естественных условиях происходят в малопроточных прудах, в болотах, в местах скопления нечистот, куда почти нет притока свежего воздуха. Искусственно-гнилостные процессы происходят в специально приспособленных замкнутых резервуарах, носящих название септиков или септик-танков. Такие бассейны называются также гнилостными резервуарами, так как в них происходят процессы гниения с выделением вонючих газов. Наши деревенские пруды, образованные от перепруды оврагов и балок, представляют из себя характерные открытые естественные септик-танки; с весенним половодьем и в дождливые дни в них поступает большое количество органических отбросов, смываемых с крестьянских дворов и с улиц; на дне пруда эти органические вещества подвергаются действию анаэробных микроорганизмов и разлагаются с выделением сероводорода, метала, углекислоты. В результате анаэробного разложения на дне пруда осаждается топкий и вязкий ил, который постепенно теряет свою липкость и превращается в плотный землистый гумус. Те же процессы гнилостного разложения и заиления происходят в речных затонах и морских каналах близ больших городов. Из Манчестерского канала, например, через каждые 6 лет извлекается около 75 000 куб. саженей ила; это на каждого жителя в год составляет около 17 ведер. По исследовании этого ила оказалось, что в сухом состоянии он содержит 14% органических веществ. Первый гнилостный аппарат сконструировал Луи Мура в Париже. В 1881 г. он взял патент на аппарат. Мура рассчитывал свой септический выгреб по 100 литров на жителя в сутки. Через несколько недель после пуска в ход на дне аппарата отлагается осадок, а наверху образуется более или менее толстая корка. Вследствие деятельности анаэробных бактерий происходит разжижение нерастворимых органических веществ и затем разложение их с выделением сероводорода. Как только в выгреб поступит новая порция жидкости, тотчас же из него выльется такое же количество. В 1883 г. аббат Муанье по этому принципу сконструировал свой выгреб, который стал устраиваться во многих городах Франции. Эти выгребы получили большое распространение и у нас в России, по преимуществу в Петрограде, где она называются выгребами Шамбо, но имели представителя Муанье. Во Франции существует много домовых устройств с септическим выгребом в подвале; такое устройство очень нерационально, во 1-х, потому, что одного гнилостного процесса, как мы увидим далее, недостаточно для обезвреживания домовых сточных вод, а во 2-х, при таком устройстве необходимо очень тщательно удалять из септика вонючие газы. Кроме того, от времени до времени приходится удалять ил. Домовые септики делают железобетонные или же из котельного железа. Делают и из кирпича на портландском цементе. На очистительных станциях септик-танк представляет из себя резервуар, выделанный из кирпича, бетона или железобетона. Объем резервуара рассчитывается различно. Для больших городских станций большинство инженеров склоняется к объему септик-танка, равному не более суточного количества сточной жидкости, чаще — полусуточному и даже шестичасовому. В этот период сточные воды, оставив 60—80% взвешенных веществ в септик-танке, не успеют загнить и тем ухудшить дальнейший процесс очистки на биологических фильтрах. Форма септик-танка проектируется вытянутой по направлению течения. Дно септик-танка по преимуществу проектируют с уклоном против течения сточной жидкости.

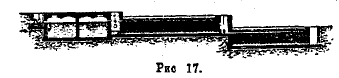

Рис. 17.

На 17 рисунке изображен разрез одной биологической. Слева виден приемный колодец, соединяющий канализационную сеть с септик-танком. Из приемного колодца сточная жидкость поступает по переливу в септик-танк, который имеет 2 отделения. Дно септика имеет уклон против течения на том основании, что главная часть взвешенных веществ выпадает в начале движения сточной жидкости по септик-танку и собирается в наиболее пониженном месте из которого удаляется с помощью выпускного клапана, и давления верхних сдоев жидкости септика, или с помощью насосов.

Из септик-танка осветленная жидкость, пройдя маленький фильтр для улавливания плавающих веществ, поступает на биологический окислитель. В септик-танке прежде всего выпадают осадки, которые образуют на дне резервуара ил. Так как поступающая в септик жидкость медленно двигается в нем, то в гнилостном резервуаре из различных по составу сточных вод образуется более однородная смесь. Эта подготовительная операция очень важна для дальнейшей обработки сточной жидкости. Илистый осадок в септик-танке постепенно теряет свою слизистость и уплотняется в массу, более удобную для дренирования. Развивающиеся в септик-танке газы или удаляются в вентиляционную трубу или утилизируются с промышленными целями. Дэжерговский считает, что 1 г органических веществ способен при биологическом разложении образовать 1 72,9 куб. см газа, состоящего в среднем из 29,9% углекислоты, 67,6% метана, 2,3% сероводорода и небольшой примеси азота. Эго количество газа отвечает 0,6134 г углерода, а в сухом веществе загрязнений сточных вод содержится углерода примерно 70,33%. Дунбар считает, что сточные воды оставляют в септик-танке в среднем 70% взвешенных веществ. По количеству выделенных взвешенных веществ хорошие результаты получаются как при 12-часовом пребывании в септике сточной жидкости, так и при 24- и 48 часовом. По опытам Дунбара при 2-часовом стоянии жидкости в септике выделяется 30% нерастворимых взвешенных веществ.

Главное значение септик-танка заключается в удаления взвешенных веществ. Способ отстаивания и способ осаждения с помощью химических реактивов не лучше, а иногда хуже выполняют эту задачу, нежели септик-танк. Поэтому, как осадочный бассейн, как прибор для освобождения сточной воды от взвешенных в ней веществ, септик-танк представляет из себя очень хороший прибор; но действие септик-танка не только механическое, но и биологическое; в нем происходят восстановляющие процессы. В этой части деятельности септик-танка приходится отметить и положительные, и отрицательные стороны с точки зрения очистки сточных вод.

К положительным сторонам относится уплотнение осадка и уничтожение слизистости ила. Теряя свою слизистость, или при последующей обработке легче дренируется и труднее загнивает, нежели ил из осадочных бассейнов. Уплотненный ил занимает меньше места, поэтому септики приходится чистить значительно реже, нежели осадочные бассейны, кроме того, прогнивший ил менее пахнет.

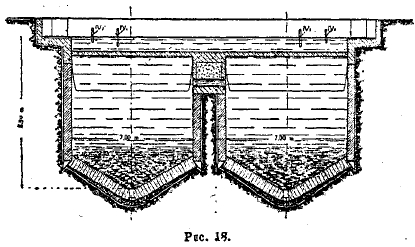

Рис. 18.

К недостаткам септик-танка относится его свойство заражать гнилостным процессом и самую сточную жидкость, которая затем очищается хуже на биологических окислителях.

В настоящее время септик-танк строится так, чтобы возможно более предохранять сточную жидкость от влияния прогнивающего осадка. Для этого устраиваются желоба, по которым пускают сточные воды, чтобы защитить их от гнилостного процесса.

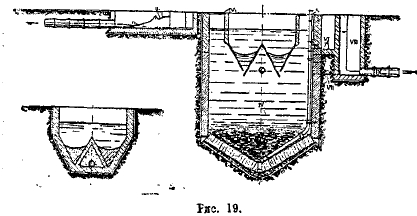

Рис. 19.

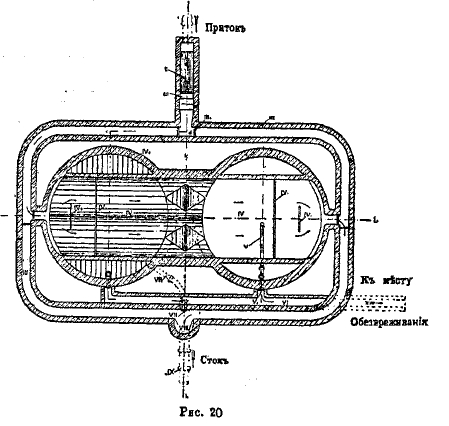

На рис. 18, 19 и 20 изображен септик-танк с желобами «Эмшер». На рис. 18 дав продольный разрез через 2 колодца, на рис. 19 — разрез по трубе, приводящей сточные воды к колодцам, через колодец с желобами, выпускной колодец и сток; отдельно изображен разрез соединительных каналов между колодцами. На рис. 20 — план всего сооружения.

Рис. 20.

Из этих рисунков видно, что здесь септик-танком служат 2 цилиндрических резервуара с коническим дном, приспособленным для накопления осадка. Над резервуарами расположены желоба, со щелью внизу. Сточная жидкость протекает по этим желобам и оставляет в них часть своих взвешенных веществ, а сама, почти не смешиваясь с прогнившей жидкостью септик-танка, идет далее на биологические окислители или поля орошения. Это приспособление можно рекомендовать для средних по размеру станций и больших.

Главная задача техника, проектирующего сооружения для очистки сточных вод, заключается не только в том, чтобы устроить установку, могущую дать хороший эффект очистки, но и в том, чтобы сооружение, особенно небольшое, не требовало очень внимательного и специального ухода. Все же механические приспособления требуют постоянного или периодического приведения в действие, что довольно затруднительно при малых установках.

В настоящее время врачи и санитарные техники пришли к тому заключению, что наиболее совершенными способами очистки домовых, городских, больничных и других сточных вод с большим содержанием органических веществ являются способы биологические. Сюда относятся: 1) поля орошения; 2) перемежающаяся фильтрация; 3) искусственные биологические окислители.

Полями орошения называются участки почвы, по поверхности которых распределяются тонким слоем сточные воды, подлежащие обезвреживанию. Почва полей орошения обделывается грядами, предназначенными для посадки овощей, кустарника, ивника и пр., или засеивается травой. В первом случае будет грядовое орошение, а во втором — поверхностное, или дикое; в последнем случае почва засеивается травой. Поля орошения снабжаются дренажем, назначение которого заключается в удалении профильтрованной сточной жидкости и в снабжении почвы атмосферным воздухом; кислород которого необходим для окисления органических загрязнений сточных вод.

Перемежающимися фильтрами называются почвенные фильтры, поверхность которых хотя и обделывается грядами, но не засаживается растениями. Почва перемежающихся фильтров периодически заливается водой, затем некоторое время отдыхает, снова заливается и так в течение одного или двух лет, после чего почве дается продолжительный отдых. Ил, оставшийся на фильтрах, подсыхает и временами снимается лопатой. И для полей орошения и для перемежающихся фильтров наиболее желательной является водопроницаемая почва; но для перемежающихся фильтров она обязательно должна быть хорошо проницаема. Поля орошения устраиваются и в глинистой почве; однако не всегда такие поля действуют удовлетворительно. И для полей орошения и для перемежающихся фильтров важно напускать на участки почвы лишь столько сточной жидкости, сколько почва способна обезвредить. Опыт дает уже достаточно данных, чтобы произвести вполне правильный расчет напуска для различных почв.

Поля орошения. Там, где есть достаточных размеров участок подходящей земли, поля орошения представляют чрезвычайно удобное и вполне надежное сооружение для обезвреживания домовых сточных вод. Чтобы обезвреживание сточных вод на полях орошения происходило вполне правильно, необходимо соблюдать следующие условия:

1) Почва полей орошения должна быть достаточно проницаемой.

2) Профильтрованная и обезвреженная сточная жидкость должна свободно уходить из почвы с помощью дренажа.

3) Напуск сточной жидкости на поверхность почвенных участков должен соответствовать способности этих участков обезвреживать сточную жидкость. Периоды напуска и отдыха участков также должны быть надлежащим образом рассчитаны.

4) Сточная жидкость не должна заключать ядовитых для микроорганизмов веществ в количестве, могущем приостановить биохимические процессы.

5) На полях орошения надо вести культуру растений, приспособляя однако напуски сточной жидкости на участки к санитарным требованиям (не затоплять, и не заиливать их).

Так как биологические процессы протекают очень слабо при низких температурах сточной жидкости, а ниже +4°С почти прекращаются, то в зимнее время работа их в средней полосе России и в особенности в северной и северо-восточной в значительной степени понижается. Растения полей орошения поглощают значительную часть солей азотистой и азотной кислот, образовавшихся вследствие окисления белковых составных частей загрязнений сточных вод. Часть воды полей орошения всасывается растениями, а огромная доля ее в летнее время испаряется в атмосферу. Производительность полей орошения зависит от характера почвы и от умелого чередования периодов напуска и отдых. Чрезвычайно высокую производительность дают почвы песчаные, однако надо оговориться, что крупный песок не вполне удобен, так как через такую почву сточная жидкость может профильтроваться механически и остаться частью не очищенной биологическим способом. Первые дни только что устроенные поля орошения работают отчасти как механические фильтры. Но уже через несколько дней на верхних слоях поля образуется тонкая бактериологическая пленка, на которой развиваются колонии аэробных бактерий, а затем и высших животных организмов. Благодаря этой пленке, биологические процессы развиваются очень энергично. И загрязненная сточная жидкость, пущенная на поля, через несколько минут выходит прозрачной, без запаха и с большим содержанием азотистой кислоты. Песок средней крупности, суглинок и супесок считаются наиболее подходящими почвами для полей орошения. Содержание гравия, хряща и подобных пород в почве, по-видимому, не только не ухудшает, а даже улучшает работу полей орошения. Глина менее благоприятна для работы полей орошения. Но нельзя сказать абсолютно, что на глинистых почвах нельзя устраивать полей орошения. Недостатки плотно-глинистой почвы состоят, во 1-х, в плохой газопроницаемости ее, затем в разбухании ее в дождливые дни и в образовании глубоких трещин в жаркие дни. Разбухшие в сырую погоду частицы глины совершенно не пропускают жидкости сквозь свою толщину к дренажу, а сквозь трещины, образующиеся в жаркое время, загрязненная сточная жидкость попадает совершенно без очистки в дрены, а из них в естественные водоемы. Каменистая почва, если она проницаема, может дать хорошие поля орошения; необходимо лишь спланировать верхние слои мелкозернистым материалом той же породы. Торфяная почва мало пригодна для устройства полей орошения, потому что она слишком влагоемка. Насыщенная водой торфяная почва не пропускает в себя воздуха, поэтому в пей происходят гнилостные (анаэробные) процессы. А если принять при этом во внимание присутствие в торфе серного колчедана, то можно себе представить, что в дренаж попадет сероводород и не из загрязнений сточных вод.

Поля орошения обыкновенно устраиваются участками, спланированными горизонтально и обработанными грядами. Летние участки в количестве 7 и более (по числам кратным 7, по числу дней недели) выделываются отдельно, а зимние, в количестве 3—4 и более, — отдельно. Чем больше участков, тем лучше, потому что больше периодов отдыха. Кроме того, на больших участках затруднительно равномерное распределение сточной жидкости по всей поверхности полей.

Площадь, необходимая для обезвреживания сточных вод, исчисляется по количеству этих вод, по качеству их, по качеству грунта полей и сообразно с климатом.

Можно считать для средней полосы России, что 1 кв. саженей действительно орошаемой площади очистит в сутки:

1) при хорошей почве 3—4,5 ведра.

2) при средней 1,10 – 3 ведра.

3) при плохой 0,37—1,10 ведра.

В средней полосе России принимают, что в 5 летних месяцев можно пропускать всего слой жидкости высотой до 1,5 саженей, а в зимний — слой высотой 0,30 саженей.

Соотношение зимних и летних участков зависит от климата. Зимние и летние участки полей орошения разделены между собой невысокими валиками, высотой 0,25 саженей и выше. По валикам проходят желоба, которые выделывают из простых досок толщиной 1,5 вершка. У отвода желоба к орошаемому участку делается небольшой слив и задвижка — шлюз. Орошаемая поверхность почвы планируется почти горизонтально с самым ничтожным уклоном от слива до другой стороны участка (например, 0,001). Бока валов одерновываются. Для ограждения полей орошения от ливневых и вешних вод с нагорной стороны они ограждаются валиками с канавками для отвода этих вод.

Сточные воды на полях орошения распределяются с помощью канавок. От распределительного желоба сточная жидкость пускается по канавкам, выделанным в самом грунте.

Чрезвычайно важную принадлежность полей орошения составляет дренаж, который служит для отвода очищенных вод и для поступления в почву свежего атмосферного воздуха. Дренажные трубы делаются из гончарной глины, хорошо обжигаются, но не глазуруются; наиболее употребительный диаметр труб — 3 дюйма. Употребляются такие же трубы и глазурованные, но тогда они продырявлены. Трубы укладываются глубже промерзания почвы (2 ½ — 3 аршина в средней полосе России). Уклон обычно дается 0,0025. На полях хорошо выращиваются капуста и кормовая свекла. На участках, орошавшихся зимой и отдыхающих летом, хороший урожай дает картофель. Каждый год весной перед посадкой овощей поля орошения следует перештыковывать, а еще лучше взрыхлять землю и осенью. На зимних участках также выделываются грядки с целью увеличения всасывающей поверхности. Стоимость полей орошения зависит от количества земляных работ и других местных условий. Во всяком случае, можно считать, что 1 квадратная сажень действительно орошаемой поверхности может обойтись от 1 руб. до 4 руб. (не считая стоимости земли). Стоимость же содержания полей орошения в течение года обходится от 14 до 20 коп. за 1 кв. сажень действительно орошаемой поверхности, не считая стоимости земли.

Перемежающаяся фильтрация. Отличие перемежающейся фильтрации от полей орошения заключается в том, что для перемежающихся фильтров почва должна быть хорошо проницаема, и, кроме того, участки перемежающихся фильтров не засаживаются растениями. Благодаря этим обстоятельствам пропускная способность перемежающихся фильтров в 10 и более раз больше, чем полей орошения. Перемежающиеся фильтры планируются всегда горизонтальными поверхностями с выделанными на них грядами. В зависимости от качества почвы на орошаемую поверхность перемежающихся фильтров пускают сразу слой жидкости высотой 0,2—0,07 саженей (15—55 ведер на 1 кв. сажень). При средних почвах напуск повторяют через 4—5 дней. Подсохший ил с поверхности фильтров снимается лопатами; сорные травы полют.

Перемежающийся фильтр по своей поверхности обрабатывается в виде гряд. Гряды особенно полезны зимой, когда между ними образуется слой льда; под этим слоем, засыпанным снегом, движется сточная жидкость, защищенная от промерзания. Водопроницаемость почвы при перемежающихся фильтрах настолько важна, что иногда слабопроницаемый грунт вынимают и заменяют искусственным фильтрующим материалом.

Благодаря опытам с такими искусственными фильтрами пришли к мысли об устройстве искусственных биологических окислителей.

Биологические окислители. Биологические процессы, происходящие на полях орошения и на перемежающихся фильтрах, по своему химическому характеру — окислительные. Результатом изучения этих процессов явилось желание воспроизвести их на искусственных сооружениях, занимающих меньше места, интенсифицировать процессы.

Существует 2 типа биологических окислителей. 1) периодические, или контактные окислители и 2) непрерывно действующие, или капельные.

Процессы обезвреживания сточных вод, как на полях орошения и перемежающихся фильтрах, так и на искусственных окислителях — одни и те же. Прежде всего, биологическая очистка состоит в минерализации органических веществ с помощью кислорода воздуха и при участии микроорганизмов; при этом сложные белковые вещества окисляются до солей азотистой и азотной кислот, сложные сернистые соединения — до солей серной кислоты, крахмалистые же и сахаристые, вещества подвергаются брожению с выделением углекислого газа и т. д. Но, кроме биохимических процессов, и на полях орошения, и на биологических окислителях происходит механическая фильтрация сточных вод, а также притяжение фильтрующим материалом тонких взвешенных в сточной жидкости веществ и даже растворимых в ней органических веществ. Этот процесс называется адсорбцией. Но, кроме этих процессов, происходит еще поглощение кислорода воздуха, необходимого для жизни микроорганизмов. На фильтрующем материале постепенно отлагается осадок, и образуется биологическая слизистая пленка, на которой, кроме микроорганизмов, поселяются и высшие животные организмы: насекомые и их личинки, черви и пр., которые, съедая органические вещества, минерализуют ил. Окислительные процессы могут происходить только при условии свободного доступа воздуха. Микроорганизмы, минерализующие органические вещества с помощью кислорода воздуха, называются аэробными. Но в тех местах биологических окислителей, в которых застаивается сточная жидкость, или скопляется много осадков, доступ воздуха прекращается, и начинаются процессы гнилостного разложения или восстановления. Этот процесс особенно характерен для септик-танка. Микроорганизмы, восстанавливающие окисленные соединения, называются анаэробными. Некоторые микроорганизмы живут и в аэробных и в анаэробных условиях. На полях орошения и биологических окислителях происходят главным образом аэробные процессы. Но стоит только этим сооружениям заилиться или быть перегруженными, или быть закрытыми от доступа воздуха, как сейчас выступят анаэробные процессы, органические соединения начнут гнить с выделением зловонных газов, что чрезвычайно нежелательно. Биологические окислители в настоящее время очень распространены, в особенности же непрерывно действующие.

Периодические окислители представляют из себя резервуары, наполненные фильтрующим материалом (коксом, шлаком, битым камнем твердых пород, гравием и пр.), заливаемые периодически сточной водой.

Сточная жидкость некоторое время остается в окислителе, а затем спускается; вместо же нее в окислитель входит воздух. Окислители периодического, типа делаются в 2 и даже 3 ступени; при этом сточная жидкость переходит с одного окислителя на другой.

На рис. 17 изображена в разрезе биологическая станция с контактными окислителями. Слева видны входящая канализационная труба, приемный колодец с отстойником для осаждения песка и других тяжелых предметов, затем большой резервуар — септик-танк — и за ним 2 ступени периодических окислителей, соединенных между собой приборами для автоматического впуска и выпуска сточной воды.

Рис. 21.

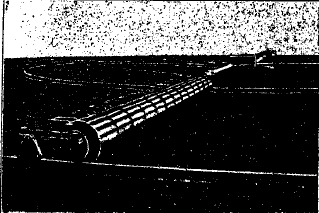

Непрерывно действующий окислитель отличается от периодического тем, что через него сточная жидкость проходит непрерывно, не задерживаясь в нем. Для непрерывно действующего, или капельного окислителя не нужен резервуар; в нем фильтрующий материал может быть сложен рядами в виде усеченной пирамиды или усеченного конуса, а сточная жидкость пущена по поверхности сверху в виде топких струек, брызг или периодически тонким слоем. Даже стенки окислителя делают из того же фильтрующего материала более крупного размера. Внизу у дна окислителя делается кирпичная выстилка, из которой выделаны каналы для удаления из-под окислителя очищенных вод. Сверху вращается вокруг своей оси и катается барабан, который представляет из себя распределитель сточной жидкости системы Фидиана (рис. 21). На рис. 22 опытный биологический фильтр непрерывного действия в г. Лилль. Напуск сточной жидкости производится на нем автоматически с помощью особых сифонов, а распределение по поверхности фильтра с помощью канавок, выделенных из самого фильтрующего материала, который в данном случае берется очень мелкий, примерно 3 мм в диаметре. На рис. 23 изображена огромная биологическая станция в предместье Берлина Вильмерсдорф, которая ежедневно очищает около 2 млн. ведер в сутки. Каждый окислитель станция очищает в сутки до 40 000 ведер. Непрерывно действующий окислитель и по устройству, и по уходу за работой проще, нежели контактный окислитель.

Рис. 22.

Вопрос, какую систему предпочесть при устройстве биологической станции, должен решаться, принимая во внимание все местные условия. Обе системы при правильном устройстве и внимательном отношении к их работе дают вполне благоприятный результат.

Рис. 23

К достоинствам контактного окислителя принадлежит простое распределение сточной жидкости по окислителю, отсутствие дурного запаха, который иногда бывает при разбрызгивании сточной жидкости по поверхности непрерывно действующего окислителя, отсутствие мух, чистота и прозрачность продукта, выходящего из окислителя. Наконец, при контактных окислителях не требуется большого уклона местности, так как высота их не делается более 1,2—1,5 метра.

Непрерывно действующие окислители обладают следующими преимуществами перед контактными: они более производительны, чем контактные, следовательно, при одинаковых условиях могут очистить большее количество сточных вод. Непрерывно действующие окислители строятся высотой 2—2,5 метра, поэтому они требуют меньше места для своего устройства. Материал для непрерывно действующего окислителя требуется более крупный, нежели для контактного, поэтому загрузка его стоить дешевле. Непрерывно действующий окислитель требует меньшего ухода и заиляется меньше, нежели контактный. Так как продукт, выходящий с непрерывно действующего окислителя, более мутный, нежели с контактного, его пропускают через отстойник и затем, если есть возможность, через небольшой добавочный мелкозернистый окислитель. Самым серьезным недостатком контактных окислителей является их заиление и вследствие этого уменьшение водоемкости. Что касается отношения количества очищенной жидкости к объему фильтрующего материала окислителей, то практические данные приводят к выводу, что общий объем фильтрующего материала на небольших биологических станциях должен быть в 2,5-3 раза больше суточного количества проходящей через окислитель сточной жидкости. Хотя главнейшими условиями правильной работы окислителей являются достаточный объем фильтрующего материала, температура сточной жидкости (не менее +4°С) и питание окислителя свежим воздухом, все же для работы станции имеют значение и детали ее устройства.

Для контактных окислителей важно соблюдать черед напусков и отдыха. Более 2 напусков в сутки загружать в окислитель нежелательно. Троекратная загрузка, даже при благоприятных условиях, должна считаться предельной. Для непрерывно действующих окислителей серьезное значение имеет система распределения сточной жидкости по возможности равномерно по всей поверхности, причем после периода орошения желательно иметь период отдыха. Простейшим распределителем являются желоба, уложенные по поверхности окислителя. Желоба эти выделываются из листового железа, досок и пр. Для более успешного проведения окислительных процессов на непрерывно действующих окислителях важно вести работу их пульсативно, т. е. чередовать разбрызгивание или разливание сточной жидкости попеременно с отдыхом. Чтобы достигнуть периодичности разбрызгивания или пульсативности действия окислителей, употребляются баки с периодическим автоматическим опоражниванием. Опоражнивание происходил в 1—2 минуты в зависимости от системы разбрызгивателей. При устройстве непрерывно действующего окислителя важно, чтобы к фильтрующему материалу был свободный доступ воздуха как с боков окислителя, так и с его дна. Для этого бока окислителя выделываются дырчатыми, или стенки окислителя выделываются из фильтрующего материала. Иногда у окислителя боковые стенки выделываются из железных стоек с сетчатым из проволоки заполнением. Для загрузки обычно в непрерывно действующих окислителях внизу кладут куски в кулак и меньше. Из такого материала кладут слой в 1—1,5 фута. Далее идет слой толщиной 2 фута из кусков крупностью от куриного яйца и несколько мельче. Выше идет слой в 1 фут крупностью от грецкого ореха и несколько мельче. Еще выше идет слой толщиною в 1 фут крупностью в ¾ дюйма. Выше идет слой из материала крупностью ½ дюйма, ¼ дюйма и еще выше — в 1/8 дюйма. Крупность зерен можно варьировать и иначе; важно лишь соблюсти переход от крупного материала снизу до мелкого сверху. Высота загрузки не должна превышать 1,5 сантиметра.

Кроме главного окислителя, объем которого делают равным 2,5 объема суточного количества сточной жидкости, полезно поставить еще дополнительный 2-й окислитель объемом = ½ объема суточного количества сточной жидкости. Между этими двумя окислителями необходимо поставить небольшой отстойник для задерживания взвешенных веществ, выходящих из первого окислителя. Такой же отстойник необходимо поставить на выходе окончательного продукта из второго окислителя; этот отстойник служит также дезинфекционным резервуаром, если потребуется дезинфицировать всю сточную жидкость. Объем его делают равным двухчасовому расходу сточной жидкости, считая по часам наибольшего расхода. Для задержания жира, который трудно разлагается как на полях орошения, так и на биологических окислителях, в кухнях под раковинами необходимо ставить жироловки, или сальные горшки, которые следует раза 2 в месяц очищать.

Воды прачечной также могут загрязнять окислители. Если они очищаются одни, то перед поступлением на окислитель их необходимо подвергнуть химической обработке с помощью гидрата извести в пропорции примерно 0,5—1 г извести на 1 литр воды. Если же прачечные и банные воды составляют лишь часть домовых вод, не превышающую 20—25% общего количества, то их обрабатывать особо не требуется.

Поля орошения лучше биологических окислителей освобождают сточные воды от микроорганизмов. Однако, во время эпидемии холеры и брюшного тифа нельзя быть уверенным, что через поля орошения не пройдут холерные вибрионы или брюшнотифозные бациллы.

В тех случаях, когда врачи требуют дезинфекции сточных вод, эту последнюю всего лучше производить с помощью белильной взвести, которая в пропорции 1 часть на 5000 сточной воды дает очень надежные результаты. Для дозировки извести, растворения ее в воде, смешения со сточными водами и последующего отстаивания устраиваются чаны с мешалками и прибор для периодического выпуска в сточные воды определенной порции раствора белильной извести, а для отстаивания устраивается резервуар объемом, равным примерно 0,10 суточного количества очищаемой сточной жидкости.

Очистка сточных вод на биологических окислителях является интенифицированным методом полей орошения. В то время, как через 1 кв. сажень полей орошения можно очистить 2—3 ведра сточной жидкости, через 1 кв. сажень непрерывно действующего окислителя — до 500 ведер в сутки.

Но нельзя не упомянуть здесь о дальнейших работах по интенсификации биологического метода. С 1912 г. и поныне в Америке в опытной станции в Лауренсе Кларк и Филипс, а в Англии Фоулер произвели ряд опытов по биологической очистке совсем без загрузочного материала. Они напускали сточную жидкость в резервуар, в который вдували воздух. Этот резервуар в Америке называли Лауренс-танком, и опыты Кларка после вдувания воздуха в сточную жидкость требовали еще ее фильтрования. Фоулер поставил свои опыты так, что одно вдувание воздуха в течение 6—24 часов доводило сточную жидкость до полного очищения. Воздух, вдуваемый в жидкость в количестве от 1 до 16 куб. футов на 1 куб. фут сточной жидкости, потреблялся аэробными бактериями, червями и другими живыми существами, населяющими осадок резервуара (активный ил), питающимися органическими веществами загрязнений сточных вод, которые они, таким образом, минерализуют и делают безвредными. В большем объеме опыт произведен с городскими сточными водами в Сальфорде в Англии и дал также блестящие результаты. Весь прибор состоит из резервуара, на дне которого должен находиться «активный ил». Для правильного в равномерного впуска воздуха вводятся пористые перегородки, через которые и впускается воздух. При более усовершенствованных способах вдувания, это последнее можно свести к 1,5 часам и получить совершенно обезвреженную сточную жидкость. После вдувания определенного объема воздуха и небольшого отстаивания очищенная сточная жидкость совершенно безнаказанно спускается в естественные водоемы и протоки, а другая порция грязной воды наливается в резервуар. Поэтому этот способ называется также «fill and draw», т. е. — налей и вылей. При этом способе 1 кв. сажень сооружения может очистить 2 500 ведер в сутки и более. Для больших городских канализаций этому способу можно предсказать огромное будущее.

Совершенно очищенные сточные воды, если они удовлетворяют требованиям санитарных властей, спускаются в естественные водоемы и протоки. Очень трудно выработать такие нормы чистоты очищенных сточных вод, которые охватывали бы все конкретные случаи спуска сточных вод. Самые ранние нормы состава сточных вод, допускаемых для спуска в естественные водоемы и протоки, были выработаны в Англии Королевской речной комиссией. В первый раз эти нормы были опубликованы в 1868 г. Через 18 лет было сделано дополнение.

В 1 столбце таблицы помещены наибольшие количества составных веществ, допустимых в 1 литре спускаемой сточной воды, в мг, если водой водоема или протока, в который спускается очищенный продукт, местные жители пользуются для питья и домашних надобностей; во 2-м столбце требования относятся к водам, спускаемым в такие водоемы и протоки, вода которых идет только для промышленных целей.

В настоящее время стремятся все более и более к установлению таких норм, которые принимали бы во внимание и мощность водоема, в который пускаются очищенные сточные воды и другие местные условия.

По московским нормам удовлетворительной по качеству сточной водой считается та, которая имеет прозрачность не ниже 5 сантиметров, запах в такой воде допускается лишь слабоземлистый или неопределенный, но не противный; при взбалтывании такая вода не должна давать устойчивой пены, не должна давать качественных признаков присутствия сероводорода (на свинцовой бумажке); взвешенных веществ, высушенных при 100%, такая вода должна давать на 1 литр не более 50 миллиграммов; вода не должна загнивать при стоянии в течение 7 суток и не должна содержать вредных для человека металлов и металлоидов (меди, мышьяка, сурьмы, свинца, хрома, свободного хлора и др.). Нормы других городов сходны с московскими.

Из предыдущего изложения мы видим, что современная техника располагает вполне надежными средствами для удаления и обезвреживания сточных вод; применение метода вдувания воздуха обещает широкое его применение, а устройство рыбных прудов обещает даже дать доход от предприятия, предназначенная для санитарных целей.

|

Название составных веществ |

1 |

2 |

|

Взвешенных органических веществ |

10 |

20 |

|

Взвешенных неорганических веществ |

30 |

50 |

|

Органического углерода |

20 |

20 |

|

Металлов других, кроме калия, натрия, кальция и магния |

20 |

- |

|

Мышьяка |

0,5 |

- |

|

Свободного хлора по подкислении соляной кислотой |

10 |

20 |

|

Серы в виде сероводорода или сернистого металла |

10 |

20 |

|

Свободной кислоты, при перечислении на соляную кислоту |

20 |

100 |

|

Свободной щелочи, при перечислении на едкий натр |

20 |

20 |

|

Нефти или других углеводородов |

0,5 |

0,5 |

Ф. Данилов.

| Номер тома | 42 |

| Номер (-а) страницы | 62 |