Декарт Ц. Рене

Декарт (Descartes), Ц. Рене, синьор дю Перрон (в латинской форме Renatus Cartesius), великий французский мыслитель, родоначальник новой рационалистической философии, родился в 1596 г. Болезненный и слабый в раннем детстве, он проявляет выдающиеся способности в период обучения в иезуитской школе La Flèche. Изучив все входившиt в состав школьного курса науки, Декарт больше всего увлекается математикой, которая привлекает его достоверностью своих выводов. Принужденный по окончании школы вести светский образ жизни, он проявляет, однако, влечение к уединению. Скрываясь от знакомых, он два с лишним года проводит в полном уединении в Сен-Жерменском предместье Парижа, занимаясь математическими проблемами музыки. С целью узнать жизнь на опыте, в 1617 году он поступает в войска Морица Нассауского и сражается за независимость Нидерландов. С 1619 года он принимает участие в тридцатилетней войне в рядах войск католической лиги. Стремление к научному досугу и решению волнующих его проблем так обостряется, что он выходит в отставку. В целях уединения Декарт с 1629 года живет в Голландии в продолжение 20 лет почти безвыездно. В этот период и написаны им его важнейшиt сочинения. Учение Декарта распространяется и приносит славу автору помимо его желания. Именно в голландских университетах впервые появляются ученики Декарта и создается картезианская школа, появляются и ожесточенные противники.

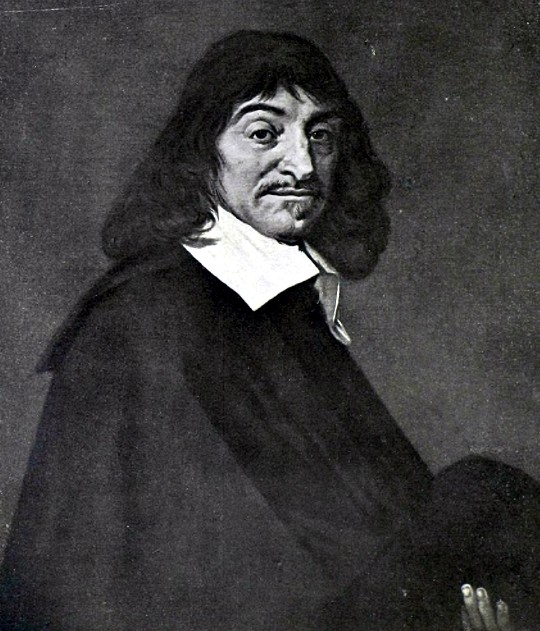

Декарт (1596-1650). С портрета, писанного Фр. Гальсом (1580-1666). С разрешения Ад. Браун и К0 в Париже.

Во избежание неприятностей, вызываемых спорами о его философии в университетах, Декарт принимает приглашение шведской королевы Христины, желавшей изучить его философию под его личным руководством, и в 1649 г. переселяется в Стокгольм. В следующем же 1650 г. Декарт скончался от сильной простуды, вызванной непривычно суровым для Декарта климатом Швеции.

Заслуга Декарта заключается, прежде всего, в выработке нового взгляда на научный метод познания и на науку. Наука схоластическая, с которой Декарт познакомился в иезуитской школе, не удовлетворила его, так как она не давала достоверных знаний. Причина этого, по мнению Декарта, заключалась в отсутствии надлежащего метода. Образцом методической науки представлялась ему математика, которая, пользуясь аналитическим методом, сводила знание к непосредственно очевидной достоверности простой интуиции. Только знание, основанное на таких непосредственно очевидных данных, может быть вполне достоверным. Таким образом, Декарта привлекает мысль сделать метод математики универсальным, приложив его ко всем областям человеческого знания. Этот метод Декарт называет методом истинной дедукции.

Прежде всего, этот метод Декарт прилагает к исследованию человеческой способности познания. «Ничто не кажется мне нелепее, говорит Декарт, смелых споров на ветер о тайнах природы, о влиянии светил, о сокровенных тайнах будущего без того, чтобы хоть раз исследовать то, может ли человеческий дух идти так далеко».

Приступая к анализу состава нашего знания, мы находим в себе множество вкоренившихся представлений, которые кажутся нам истинными, и которые затем опыт научает нас считать ошибочными. Это заставляет нас относиться недоверчиво и к тем, которые пока еще опытом не опровергнуты, т. е. начинать с полного сомнения во всем, если мы хотим в состав нашего знания не допустить недостоверных элементов.

В чувственных наших восприятиях мы не можем найти спасение от сомнения, ибо в них нет «ни единого признака, по которому можно было бы достоверно отличить состояние сна от бодрствования». То, что кажется особенно постоянным в наших восприятиях: пространство, время, число и т. д., тоже не служит гарантией достоверности, ибо мы не можем быть уверены в том, что у Бога, причины всего этого, нет намерения обмануть население. Таким образом, методическое сомнение во всем становится принципом мышления. Но сомневаясь во всем, мы неожиданно находим нечто достоверное в самом сомнении, как факте нашего сознания. В его существовании мы уж сомневаться не можем, т. е. признаем его, несомненно, существующим, но вместе с тем, конечно, существую и я—сомневающийся. Это Декарт выражает в формуле: «Cogito ergo sum». Факт моего мышления (ибо сомнение есть вид мышления) и моего существования не доказывается, а непосредственно усматривается с полной ясностью и отчетливостью. Эта истина, следовательно, вполне достоверна. В ней мы находим и критерий, с помощью которого мы в дальнейшем будем оценивать всякое знание: он заключается в ясности и раздельности (отчетливости) знания. Мы приходим, таким образом, к рационалистическому выводу, что истинные познания возможны лишь при помощи мышления, так как ясно и раздельно представлять предмет значит его мыслить.

После утверждения самодостоверности нашей мысли необходимо доказать достоверность вещей, о которых мы мыслим. Мы находим в нашем сознании идеи различных телесных субстанций и их свойств. Однако, выводить отсюда, что этим идеям соответствуют реальные субстанции, еще нельзя, ибо, может быть, эти идеи могли быть созданы и нами самими, нашей душой. Принцип причинности (достоверный в силу своей ясности и раздельности) — из ничего не может возникнуть ничего, всякое действие не может быть меньше производящей причины — этот принцип не исключает возможности субъективного происхождения наших идей о телесном, внешнем нам мире. Но такое объяснение невозможно в том случае, если среди наших идей оказывается идея, заключающая в себе такую степень реальности, какой мы сами не обладаем. Достаточной причиной такой идеи мы быть не можем. И у нас, действительно, находится такое представление — это идея Бога, идеала абсолютной истины и абсолютного блага, тогда как мы сами, по своей природе, явно можем и заблуждаться и грешить. Причиной такой абсолютной идеи не может быть наше сознание, конечное и ограниченное, этой причиной может быть лишь абсолютная же субстанция, сущий Бог. Бытие Бога явствует, кроме того, и из самого определения Его. По определению он должен быть Существом всесовершеннейшим, но бытие есть тоже одно из совершенств. Отрицать в Боге бытие, значит противоречить его определению (онтологическое доказательство бытия Божия). Нельзя объяснить появление в нас идеи Бога путем отбрасывания недостатков, присущих нам, существам несовершенным: уже для того, чтобы сознать свое несовершенство, надо иметь предварительно идею абсолютного идеала, или совершенства. Таким образом, идея Бога оказывается не приобретенной, а прирожденной. С признанием существования Бога достоверным оказывается и бытие вещей вне нас, ибо со стороны совершенного существа невозможно допустить обман. Так побеждается универсальное сомнение, и открывается возможность достоверного знания о вещах. Тела, находящиеся вне нас, независимы от населения. Они образуют самостоятельную субстанцию — телесную, главным атрибутом которой и единственным является протяжение, в противоположность духовной субстанции с ее признаком, мышлением. Эти субстанции, мыслящая и протяженная, как вполне различные по своим основным свойствам, не могут влиять друг на друга (дуализм Декарта), должны быть вполне друг от друга независимы. Из физики, поэтому, должны быть тщательно исключены все спиритуалистические или психологические объяснения и понятия; поэтому, Декарт тщательно устраняет из своего учения о телесном мире понятие о силе. Употребление подобных понятий есть антропоморфизм. Физика должна пользоваться исключительно математико-механическим методом. Ее объектом являются лишь пространственно определяемые величины и их применения, которые все сводятся к движению. Из движения материи Декарт объясняет образование вселенной, но, опасаясь конфликта с католической церковью, объявляет эти объяснения только возможными. В области физиологии Декарт придерживается тех же механических воззрений. Открытие Гарвеем законов кровообращения еще более укрепило его в этих взглядах. Живой организм всецело подчинен законам механики. Животные — только автоматы. Человек отличается от них присущей ему душой. Значение Декарта в области точных наук не ограничивается указанием математико-механического метода. Он сам приложил его в своих космологических сочинениях. В области математики Декарту принадлежит одно из самых блестящих мест. Он ввел систему алгебраических обозначений и употребление отрицательных чисел и количеств (см. II, 91/3), развил метод неопределенных коэффициентов, а главное, ему принадлежит изобретение аналитической геометрии (см. XIII, основные идеи геометрии, 13/18). Философия Декарта положила начало великому рационалистическому течению человеческой мысли. Из его идеи вытекли системы Мальбранша, Спинозы, Лейбница. Постановкой вопроса о критике познания Декарт предвосхищает отчасти идеи Канта.

Важнейшие сочинения Декарта: «Discours de la méthode pour bien conduire la raison et chercher la vérité dans les sciences», 1637, на латинском языке 1644 (русский перевод Любимова); «Meditationes de prima philosophia etc.», 1641 (русский перевод под ред. А. И. Введенского); «Principa philosophiae», 1644, по французски 1647; «Les passions de l’âme», 1650; «Traité de l’homme et de la formation du foetus», 1664; Собрание сочинений, изд. Виктора Кузена (Пар., 1824—26, в 11 т.) и новейшее изд. О Декарте см. А. Baillet (1691), Millet (Paris, 1867 и 1871); Bouillier, «Histoire et critique du Cartésianisme» (1842); его же, «Histoire de la philosophie cartésienne» (3 изд. 1868); К. Fischer, «Gesch. d. neueren Philos.», I В. (русский перевод); Liard, «Descartes» (1882); Fouillée, (русский перевод); Natorp, «D. Erkenntnistheorie» (1882); Hamelin, «Le système de D.» (1912).

И. Малинин.

| Номер тома | 18 |

| Номер (-а) страницы | 159 |